평일에 나가는 고등학교 방과후 수업의 강의는 오후 네 시에 시작해서 다섯 시 십 분에 끝난다. 몇 주 전만 해도

퇴근 버스를 타고 까무룩 잠이 들었다가 문득 흐른 침에 놀라며 차창 밖을 보면 해가 뉘엿뉘엿 져가고 있었는데,

이제는 집에 들어와 손발을 닦고 앉아도 방 안이 밝다. 그 핑계를 대고, 선물로 받았으나 귀하기도 하고 평생에

써 본 적이 없어 창피하기도 해서 고이 모셔두었던 라이방을 꺼내봤다. 밤새 번역이나 입력 작업을 한 뒤에는 훨

씬 큰 뿔테 안경을 쓰고 다니기도 하니 콧등 위의 무게가 새삼스러운 것은 아니다. 선그라스 하나를 쓴 것 뿐인

데, 괜한 웃음이 비직비직 새어나오고, 마치 이십 년치 연봉을 퇴직금으로 받아서 세계를 떠도는 여행객처럼 이

사람 저사람에게 상냥한 인사를 건네 보고도 싶다. 매일 걷던 길인데도, 걸음은 느려지고 눈길은 바빠진다.

이를테면 이런 것. 마음이 바쁠 때면, 아휴, 어떤 형이 또 공장 하나 말아먹었구나, 하고 한숨을 내쉬며 지나칠

곳에 서서, 그릇도 만져보고 프라이팬도 들어본다. 더울 것 같은 여름에 대비해 비빔면 담아 먹을 스뎅 그릇도

두 개 산다. 언젠가는 세 개, 네 개도 되겠지, 하면서.

이를테면 저런 것. 중곡동의 프랜차이즈면 권리금이 얼마쯤일까 따위를 생각하던 머리는 눈 앞에 라이방을 걸쳐

주자 제멋대로 셜록 홈즈의 행보를 시작한다. 매운대는 해운대의 오마주인가 아니면 The Spicy University인가.

더 시덥잖게는 길가의 문방구에 들어가 주인 아저씨와 실없는 농담을 붙이다가 아동용 문구의 이름을 보고 같이

깔깔거리며 웃기도 한다. 내용물은 동물 모냥 지우개인데 포장은 포가리 스위트라니 이 무슨 포스트모더니즘이

란 말인가. 수업 시간에 퀴즈를 내서 맞춘 놈한테 하나씩 던져줘야겠다며 천 원을 내밀자 이미 허파에 상당량의

구멍이 난 아저씨는 허긱허긱 소리를 내며 웃는다. 근래 가장 쓸모없고 가장 재미있는 천 원이다. 선그라스 하나

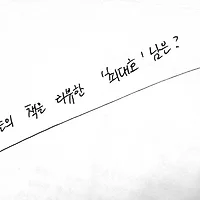

썼을 뿐인데, 시계바늘 사이로 파묻어버린 것 같았던 내 퇴근길이 고스란히 에세이가 된다. 역시 라이방, 생각대

로 이찌방이다.